Geschichte

Im Zuge der Einführung neuer Handfeuerwaffensysteme ab 1857 bei den Truppen des 8. Bundesarmeekorps war es auch erforderlich, für die württembergische Artillerie ein neues Gewehr entwickeln zu lassen. Nach den entsprechenden Vorarbeiten der Arsenaldirektion bestellte diese nach Genehmigung der Mustergewehre durch das Kriegsministerium im Juni 1860 2100 Artilleriegewehre bei Suhler Fabrikanten. Davon entfielen auf die Firma Spangenberg 700 Stück, auf die Firma Sauer 700 Stück und auf die Firma Haenel 700 Stück, die innerhalb Jahresfrist zu liefern waren. Im Dezember 1863 erging ein weiterer Auftrag zur Lieferung von 370 Artilleriegewehren an die Gewehrfabrik in Oberndorf.

Verträge:

05.06.1860 mit Spangenberg, Sauer, C.G. Haenel über 2100 Artilleriegewehre

15.12.1863 mit Oberndorf über 370 Artilleriegewehre

Produktionszahlen:

Oberndorf: 370 (+ 2 Muster)

Spangenberg: 700

Sauer: 700

Haenel: 700

——————————

Insgesamt 2470 Stück

Technische Daten und Maße

Beschreibung

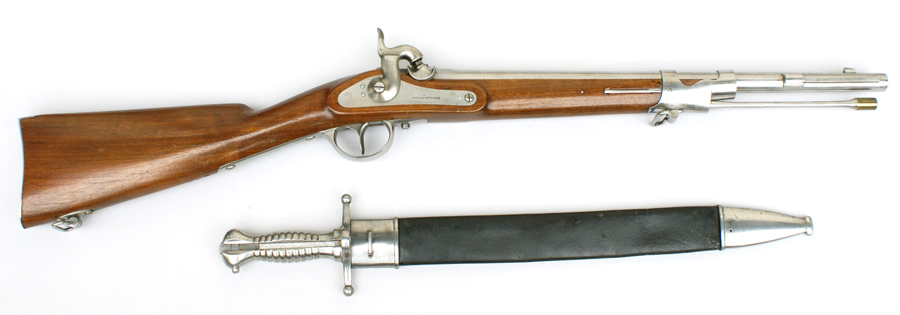

Nussbaumschaft ohne Kolbenbacke. Eisenbeschläge, bestehend aus doppelbündigem Laufring mit Ladestocktrichter und Riemenbügel, Abzugsbügel, Kolbenblech, Riemenbügel an der Kolbenunterseite und Unterlegscheibe für die Schlossschraube. Württembergisches Perkussionsschloss M 1857. Lauf am Pulversack kantig, dort auch das Standvisier mit 2 Klappen (200, 300 und 400 Schritt). Hakenschwanzschraube mit Basküle. Aufpflanzvorrichtung für ein Haubajonett an der rechten Laufseite. Eiserner Ladestock mit beidseitigem Messingkopf und verdicktem Griffteil.

Abmessungen und Daten :

Gesamtlänge: 900 mm

Lauflänge: 500 mm

Schlosssystem: Perkussionsschloss

Kaliber: 13,9 mm

Züge: 5

Gewicht: 3205 g

Visier: Standvisier mit 2 Klappen (200, 300 und 400 Schritt).

Schaft: Nussbaumschaft

Stempel und Signaturen

Waffennummer „157“, „1866“ (Baujahr) „OBERNDORF“ auf dem Lauf,

„KÖNIGL. WÜRT. FABRIK“ auf der Schlossplatte, alle Teile mit der Nummer „5“ gekennzeichnet.

Gotisches „G“ als Abnahmestempel auf dem Schaft.

Literatur

- Götz, Hans-Dieter : Militärgewehre und Pistolen der deutschen Staaten 1800-1870, Stuttgart 1978

- Reckendorf, Hans : Die Württembergischen Handwaffen 1806 bis 1870, Berlin, 1993

- Vollmer, Udo : Die Bewaffnug der Armeen des Königreichs Württemberg und des Großherzogtums Baden, Schwäbisch Hall, 1981

- Vollmer, Udo: Deutsche Militär Handfeuerwaffen, Heft 6, Württemberg, Althausen, 2004

- Waffenlehre für die Artillerie, Pioniere und Reiterei des königlich württembergischen Truppen-corps, Ludwigsburg, 1864